1865

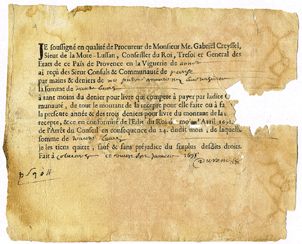

Un document daté du 27 janvier 1695, dans les archives du village de Peyresq.

Le document le plus ancien dans ces archives est daté de 1270.

Le Berger

Ce matin-là, le petit Jean n’avait pas pu aller bien loin avec le troupeau du père : le sentier par lequel il menait d’habitude les moutons au pâturage de Peyresq, était complètement obstrué par des éboulis de pierres. Quel paysage de désolation! Depuis deux jours, il a plu si fort que les torrents ont grossi, grossi au point d’emporter le sentier muletier. Quand le calme est revenu, le petit Jean s’est avancé jusqu’à Saint-Restitut, à la sortie du village, et il a vu le vallon de la Grau tout empierré. Il a marché un peu dans les éboulis, prenant pour repères quelques églantiers isolés ou une grosse touffe de lavande. Las de ce triste décor, tout en étant fasciné par son caractère insolite, l’enfant s’est assis un instant, avant de retourner au village, et son regard s’est posé sur une belle pierre plate, ovale, blanche, qui se distinguait de ces marnes grises. Il la ramassa, la fit glisser d’une main dans l’autre, sentant du bout des doigts sa courbe et le poli de sa surface, goûtant sa fraîcheur lisse à pleines paumes, et la mit dans sa poche. Puis il a couru vers la maison, où le père sortait déjà les brebis, avec la joie d’avoir trouvé un trésor. Il n’a eu que le temps d’attraper sa musette pendue au gros clou de la cuisine, avant de mener les bêtes au-dessus du grand mur de pierres sèches qui semble dire à la montagne: « halte! ici commence le village de Peyresq ».

Dès que les moutons se sont mis à brouter paisiblement, petit Jean s’est assis à l’ombre d’un grand rocher et, laissant les pommes de terre bouillies et l’omelette aux épinards sauvages dans le fond de sa musette pour son repas, il en sortit un livre que lui a prêté Monsieur le Curé, que l’on appelait le prieur à Peyresq. Il l’ouvrit en se délectant à l’avance du plaisir qu’il allait sans nul doute retirer de la lecture. Petit Jean n’allait pas tous les jours à l’école : à dix ans, on est déjà un homme, assez grand pour se rendre utile.

D’ailleurs, cette année-là, l’instituteur était vraiment désolé de n’avoir que 4 ou 5 élèves à l’école, régulièrement, alors qu’il y avait une bonne vingtaine de jeunes en âge scolaire.

D’ailleurs, cette année-là, l’instituteur était vraiment désolé de n’avoir que 4 ou 5 élèves à l’école, régulièrement, alors qu’il y avait une bonne vingtaine de jeunes en âge scolaire.

Il est vrai que les préoccupations culturelles n’étaient pas des plus importantes dans ce petit village du département des Basses-Alpes où les hommes luttaient quotidiennement, avec de faibles moyens, contre des problèmes qui prenaient parfois des proportions écrasantes : l’isolement, la sécheresse, les violents orages, les maladies et surtout les impôts …

On peut comprendre la réaction hostile et unanime du Conseil Municipal et du Maire à la demande du Sous-Préfet, en cette même année 1865, de constituer une bibliothèque à Peyresq ; de tels frais ne serviraient à rien, si les Peyrescans veulent lire, Monsieur le Curé possède plus de 150 volumes et les tient à leur disposition.

Petit Jean aurait bien aimé aller plus souvent à l’école, mais il acceptait sans trop de peine son travail de gardien du troupeau de son père, en s’estimant privilégié par rapport à sa soeur Sophie, qui, elle, n’avait même pas le loisir de lire un livre, car les tâches ménagères qu’on lui confiait ne lui en laissaient pas le temps. Elle n’avait qu’un an de plus que Jean, mais elle devait aider sa mère dans toutes les corvées domestiques. Elle pétrissait même le pain et, quand elle était libérée de son travail quotidien, elle s’occupait des enfants plus jeunes qu’elle.

Petit Jean, donc, était bien content de pouvoir lire un peu, en gardant les bêtes. Il ouvrit le livre de Monsieur le Curé et son regard fut aussitôt attiré par une ligne écrite, sur la première page, dans des caractères qu’il ne connaissait pas. Cette phrase, dont l’auteur était Sophocle, le fascinait au point d’en oublier de commencer à lire le livre. Les lettres ressemblaient à des dessins et il avait l’impression de percevoir une sorte de musique dans cette calligraphie. Il décida de la faire sienne et, sortant sa pierre plate et blanche de la poche, entreprit de l’y graver aussitôt :

Cela lui prit bien des jours, mais après un long et patient travail de précision et de minutie, il put admirer la phrase entière gravée dans cette belle pierre. Il fit ressortir les caractères avec de la mie : il lui sembla alors qu’il avait investi sa pierre d’un pouvoir magique ! Il était loin d’imaginer la portée que cette inscription aurait un jour lointain dans le devenir de son village…

Voici l’automne, pour les enfants et Jean, c’est la rentrée des classes : on les voit se regrouper sur la place du village, qui est aussi leur cour de récréation, comparant jalousement les petits trésors qu’ils apportaient au maître, passionné de fossiles. Tout l’été, en gardant les bêtes ou en jouant dans les rochers, les enfants ont recherché et collectionné ces jolies pierres aux empreintes de coquillages et de poissons, dont le maître leur racontera l’histoire merveilleuse.

Pendant la leçon de géographie, l’instituteur apprenait à ses écoliers peyrescans que leur village est situé à 1.528 m à l’interfluve des vallées de la Vaïre et du Verdon, sur un site défensif remarquable, au bord d’une falaise rocheuse, à la limite des terres cultivables et des alpages.

Véritable nid d’aigle isolé du monde, le village d’abord appelé PEIRETS, transformé en PEIRESC, puis francisé en PEYRESQ, porte bien son nom : « le pierreux ». Ses habitants se trouvent en présence de fortes pentes qu’ils doivent aménager pour les cultiver, et d’un climat sec et salubre de montagne méditerranéenne, aux averses violentes qui peuvent emporter le maigre sol. Le village de Peyresq vit en complète autarcie.

Les hommes ont installé leur village à l’adret, sur le versant ensoleillé, à la limite de l’étage collinéen cultivable et de l’étage subalpin et alpin servant de pâturages et de forêt. Abrités au pied de falaises calcaires, ces montagnards tenaient un site de défense imprenable. C’est probablement le caractère défensif du lieu qui a déterminé la fondation du village, au début du XIIIe siècle, par le Comte de Provence Raymond Béranger V. Ce dernier n’a pas songé au manque d’eau qui allait être un problème crucial tout au long de l’histoire de Peyresq.

Et le grand rêve du pompage de l’eau de la source du Ray ne pourra être réalisé qu’aux environs de 1956 ! Alors seulement, l’eau arrivera dans les maisons. Auparavant, elle était considérée comme un bien précieux.

L’isolement du village, à cause de la neige, était fréquent de la Toussaint à Pâques, aussi plusieurs jeunes gens quittaient leurs foyers pour aller gagner pendant la saison froide quelque argent en Basse-Provence. Les petits écoliers enviaient ces « grands » qui allaient découvrir d’autres « pays » : ils accompagnaient ces émigrants « Saisonniers », qui partaient en groupes, par la chapelle St-Barthélemy, puis les regardaient s’éloigner dans la vallée avec une pointe de nostalgie. Ces jeunes gens partaient à pied par l’ancien chemin royal allant à Méailles et, de là, vers les chefs-lieux des vallées, puis vers les plaines, qu’ils n’atteindraient qu’après bien des jours de marche! Le sentier muletier qu’ils empruntaient en partant de Peyresq était la voie la plus importante reliant le village au reste du monde, une voie d’échange économique essentielle, malgré sa petitesse.

D’autres jeunes gens quitteront définitivement leur village, attirés par les petits emplois de fonctionnaires dans l’enseignement, la poste ou la gendarmerie. Tous ceux qui se destinaient à un métier de fonctionnaire ne pouvaient pas l’exercer à Peyresq qui payait déjà cinq fonctionnaires communaux, en cette année 1865 : le secrétaire de mairie (140F.), le tambour afficheur (50F.), le garde-champêtre (225F.), l’accoucheuse (50F.) et le fossoyeur (50F.). Ceux qui partaient fuyaient la pauvreté qui sévissait à Peyresq où, selon une délibération du Conseil Municipal, en cette deuxième moitié du XIXe siècle, « les habitants de Peyresq, sont dans une position assez précaire. Pour s’en convaincre, on n’a besoin que de voir leurs habitations qui ne sont qu’un amas de ruines et qui ne prouvent pas l’aisance. Ils n’ont pas d’eau pour boire, ou du moins, pas facilement… »

Pendant la récréation, tandis que les plus petits inventaient des jeux de fortune, couraient, sautaient en faisant des esquives, les plus âgés, dont Jean, discutaient de ces « grands » qui venaient d’émigrer, en imaginant les aventures fabuleuses pouvant leur arriver.

Pendant que ceux-ci voyagent, ceux-là auront à se préparer pour passer l’hiver au village. Ce soir, à la sortie de l’école, ils iront aider leurs parents à cueillir les pommes qu’on fera mûrir dans la paille ou qui seront conservées sur la commode de la chambre.

Le chemin royal allant à Méailles, ainsi qu’à « la Braïsse », à « la Vaïre » et au vieux moulin, en passant par la chapelle Saint-Barthélemy.

Avec le père, Jean ira, ce dimanche, ramasser les champignons au pied du Courradour : des rosés des prés qui poussent en ronds et des sanguins dans les futaies. La mère en fera cuire une partie en fricassée ou en omelette et fera sécher les autres pour l’hiver.

Les habitants de Peyresq rassemblaient le bois mort, qui servait au chauffage, car aucune coupe ne leur était attribuée : chauffage des maisons, du four à pain et du four à chaux ; dans ce dernier, creusé à Saint-Restitut, on entretenait le feu pendant huit jours pour cuire les pierres calcaires et les transformer en chaux.

La foire d’Annot était la dernière de l’année à laquelle les Peyrescans pouvaient assister; la neige blanchissait déjà les sommets alentour, et il était temps de faire les derniers achats pour passer la longue saison hivernale: du sel, de l’huile, du vin, sans oublier des châtaignes pour les veillées. Les Peyrescans s’y rendaient aussi pour y vendre leurs petits surplus : des oeufs, des fromages, du miel, une vache, un âne ou un mulet… et se procurer ainsi un peu d’argent frais. La foire, c’était aussi l’endroit où l’on allait rencontrer les montagnards des villages voisins, revoir des parents ou… discuter d’un futur mariage. L’expédition au chef-lieu d’Annot durait toute une journée et, en cette saison, bien que partis de très bon matin, les Peyrescans revenaient à la nuit tombée.

Pendant la première veillée qui suivit le départ de quelques bergers et de leurs troupeaux, on pria saint Barthélemy afin qu’il les protège.

A cette veillée on parla aussi des prix du vin et de l’huile qui avaient bien augmenté! On se souvenait d’ailleurs qu’au siècle dernier (au XVIIIe), les Peyrescans avaient été obligés, pour honorer les dettes de la communauté, de payer un impôt sur l’huile et le vin entrant dans leur village : la vigne et l’olivier ne poussant pas à cette altitude.

Au cours de la veillée, les hommes commentaient leurs tableaux de chasse respectifs. Le père de Jean était un spécialiste pour attraper les grives avec un piège. Au cœur de l’hiver, il attraperait avec ce même piège des hermines, attirées avec un peu de miel. Félix, l’oncle de petit Jean attrapait les lièvres au lacet, parfois des renards et même des sangliers ! Mais, pour ces mastodontes, il fallait préparer des pièges avec des câbles métalliques, que Félix achetait à la foire. Pour la chasse aux perdrix et aux chamois, Firmin préparait lui-même la poudre, avec du sucre et du salpêtre. Pascal, lui, racontait sa dernière chasse au blaireau, qu’il appréciait tant lorsque sa femme le préparait en daube. Petit Jean ne se lassait pas d’écouter les péripéties des chasseurs. Quant à Ferdinand qui avait rapporté le plus beau couple de lièvres de la saison, il n’était pas peu fier : sa mère, Céline faisait déjà sentir à toute l’assemblée l’odeur savoureuse du civet qu’elle allait en faire ; elle donnait sa recette dans le menu détail, mais ajoutait à la fin : « ce qui compte, dans le fond, c’est le coup de main ! ».

Petit Jean rêvait du jour où son père lui transmettrait, selon la tradition, son fusil et sa gibecière. Ce fusil qui servait parfois à tirer des loups qui rôdaient trop près du village, lorsque la rigueur de l’hiver les affamait. Pour lutter contre les loups, les hommes posaient des pièges autour du village et les chiens des bergers avaient leur cou protégé par un collier spécial, hérissé de longues pointes.

La première grosse chute de neige eut lieu en ce jour de décembre où l’on tuait le cochon à Peyresq. Quand Jean descendit à la cuisine, à l’aube, il vit sa mère en pleins préparatifs : elle coupait les oignons dans le grand chaudron noir qui, tous les ans, servait à faire le boudin. Le père était déjà à la porcherie, avec les voisins venus l’aider à tuer et dépecer la bête. La mère de Jean donnerait du boudin à tout le monde et les autres familles, lorsqu’elles tueraient à leur tour leur cochon, offriraient également du boudin aux autres. Et ainsi, dans tout Peyresq, on allait manger du boudin midi et soir pendant un mois ! Rien n’était perdu: tout était conservé, sauf les sabots. Outre les saucisses de ménage et le fromage de tête, assaisonné de persil, on mettait le lard et l’épaule à saler, et les caillettes dans le saindoux. Parfois, on salait aussi un jambon, mais, bien plus souvent on le vendait ensuite. Avec le cou, le morceau le plus gras, la mère préparait une grosse fricassée aux pommes de terre et aux oignons, qui serait mangée le jour-même par tous les participants à ces « cochonnailles » annuelles. Le soir, on se servirait de l’eau du boudin pour faire la soupe.

Jean sortit de la maison, les narines pleines du fumet de la fricassée : déjà, le paysage de la rue était transformé par une épaisse couche de neige, sur laquelle l’enfant distinguait quelques gouttes de sang du cochon abattu, que de gros flocons recouvraient peu à peu. Le ciel était très bas sur le village, sombre comme un couvercle de marmite. « Pourvu que ça se lève pour la nuit de Noël et qu’on ait des étoiles ! » lui chuchota sa soeur Sophie, les yeux au ciel, qui courait chercher de l’eau en s’enfonçant dans la neige fraîche.

Noël arriva quelques jours plus tard et les enfants peyrescans étaient heureux de découvrir dans leurs souliers une petite friandise au miel que les mères avaient préparée pour cette occasion. Pas d’arbre de Noël, ni de crèche dans les maisons, mais, en assistant à la Messe de Minuit, les Peyrescans purent admirer la jolie crèche réalisée par Monsieur le Curé, avec d’énormes santons achetés par le conseil de fabrique. Quelques pierres de toutes tailles, des branches de buis et un peu de mousse constituent le paysage autour de la petite étable en bois, vers laquelle s’acheminent les bergers et leurs moutons, le meunier et la lavandière, le tambourinaire et la fileuse, l’aveugle et le boiteux, pour venir saluer l’enfant Jésus et ses parents. Quelques chandelles éclairaient la crèche et les enfants n’avaient d’yeux que pour elle ! Sophie fut contente : d’innombrables étoiles, luisantes comme des braises, célébraient la nuit de Noël dans le ciel de Peyresq.